学ぶ喜びと自らの成長を実感できる高校生活のために

S S HSUPER SCIENCE HIGH SCHOOL

第66回日本学生科学賞新潟県大会において、3学年理数科生徒の研究が最優秀賞に1点、奨励賞に3点入賞しました。

最優秀賞には3学年理数科1名の「マクロファージと棘皮動物の再生」、奨励賞には同

最優秀賞を受賞した研究は、中央予備審査に出品されます。

第65回日本学生科学賞新潟県大会において、3学年理数科生徒の研究が最優秀賞に1点、奨励賞に2点入賞しました。

最優秀賞には3学年理数科2名の「キチンを用いた医療用素材の研究」、奨励賞には同2名の「天然着色料の活用」と同1名「触角と交替性転向反応の関係」が選ばれました。最優秀賞を受賞した研究は、中央予備審査に出品されます。令和3年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会にて奨励賞を受賞しました

8月4日(水)、5日(木)、神戸国際展示場で行われたSSH生徒研究発表会にて、3学年理数科2名の生徒が発表した「キチンを用いた医療用素材の研究」が奨励賞を受賞しました。本校の受賞は令和元年度のポスター発表賞、令和2年度の審査委員長賞に続き、3年連続となりました。

今年度の行事

令和7年1月21日(火) 2年理数科課題研究中間発表会はじめに:SSH事業の目的

スーパーサイエンスハイスクール事業(SSH)は、独自のカリキュラムによる授業や、大学・研究機関などとの連携、地域の特色を活かした課題研究など、様々な取組を積極的に行うことで、将来のイノベーションの創出を担う科学技術人材を育成するための事業です。

高田高校は平成25年度に文部科学省よりSSHの指定を受け、日本の科学技術の未来を支える人材の育成に取り組んできました。その取組が評価され、令和6年度からⅢ期の事業がスタートしました。

高田高校 SSHの特徴

『「第一義」で世界に挑め!~日本を牽引するイノベーション人材の育成~』という研究題目を掲げ、 探究型の学習の推進と、科学を用いた国際的な交流の拡大に取り組んでいます。

主体的・対話的で深い学びをとおして、確かな学力、深い思考力、高度な表現力を獲得します。

【内容】

①理数科「SSⅠ」「SSⅡ」「SSⅢ」

1年次の「SSⅠ」では、課題研究に必要な知識や技能を身に付けるため、理科基礎実験、フィールドワーク、大学の先生等による科学セミナー(講義と実験)、大学等での先端実験講座などを行います。また、数学・物理・化学・生物から選択したテーマでプレ課題研究を行います。そして、上級生の研究を参考にしたり他の先行研究を調べたりしながら、2年次の課題研究に向けて自分たちの研究テーマを考えます。

2年次の「SSⅡ」では、課題研究を行います。研究テーマに対して仮説を立て実験を行い、考察しまとめます。秋には東京で課題研究中間発表会を行います(東京研修発表会)。

3年次の「SSⅢ」では、研究成果を校内外で発表し論文にまとめます。

1年次の「TSⅠ」では、探究の基礎的なさまざまなプログラムを実践し、論理的思考力の育成、プレゼンテーションスキルの獲得、問題発見や課題解決能力の向上を目指します。そして、地元企業の方のお話を参考にして地域の課題を見つけ、プレ課題研究を行います。

2年次の「TSⅡ」では、課題研究を行います。社会問題に目を向け、企業の事業内容やイノベーション事例などを研究・調査し、課題を設定し解決策を考えます。秋には東京の企業を訪問し、解決策のプレゼンテーションを行います(東京研修発表会)。

3年次の「TSⅢ」では、研究成果を校内外で発表し論文にまとめます。

現在行っている科学交流を拡大し、学んだ成果を広く海外に発信することで、高度な表現力と国際性を身に付けます。

【内容】

①英語プレゼンテーション力を高める学習

年間を通じて、英語でプレゼンテーションを行います。県内大学の留学生や海外の高校生等との交流会を行います。

②海外研修

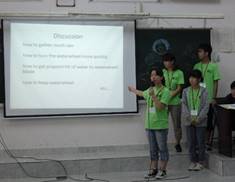

希望者を募り、海外の高校、大学、企業を訪問し、現地の高校生と科学を用いた交流を行います。交流校との間でテーマを調整し、共通のテーマについて研究します。現地訪問の際には発表会を開催し、研究成果のプレゼンテーションとディスカッションを行います。

③東京研修英語ディスカッション

東京研修で、外国人留学生と特定のトピックについて英語でディスカッションを行います。

④英語による科学実験

ALTと理科教員が授業内容を検討し、ティーム・ティーチングで英語による科学実験を行います。実験ワークシートやレポートの言語は英語とし、実験指導や質疑応答も英語で行います。

希望者を募り、海外の留学生等が集まる校外の発表会に参加し課題研究の成果を英語で発表します。また、課題研究の成果を英語でまとめて論文集に応募します。

SSH通信

【令和7年度】【令和6年度】

【令和5年度】

【令和4年度】

高田高校 SSH事業計画

研究開発 報告書

理数科3年 課題研究論文集

第2学年 東京企業研修、ベトナム・サイエンス研修報告書

授業実践例

高田高校 SSH関連行事(これまでの活動)

○新潟薬科大学における実験講座(理数科 1年)新潟薬科大学応用生命科学部と連携して、バイオテクノロジー技術について実験を通じて学習します。 大学の実習施設を利用して、バイオテクノロジーの各種機器の使用方法を学び、大学の先生から指導を受けます。 様々な講義やディスカッションを通して将来の研究者としての意識を醸成します。

○フィールドワーク(理数科 1年)

野外観察を通して、夏緑樹林の植生構成を知り、さらに昆虫を採取し観察・同定を行います。 森林の生物の多様性を体験的に学習し、また、スケッチ・標本作製・系統的な分類と同定を通じて、観察・整理・分析の能力を磨きます。

○課題研究(理数科 1~3年)

深い思考力と高度な表現力を身に付けることを目的に、理数科生徒が課題研究に取り組みます。 課題研究活動では、1年次に興味を持った身近な事象から研究テーマを設定し、2年次には研究仮説を立て、それを検証するための実験を行います。 研究では大学等の研究者から助言をもらいながらも、自分で主体的に活動を進めます。 関連して、東京研修では、研究に関連した施設を訪問し、研究を深めます。 その研究の成果は3年次の課題研究発表会で発表します。

○サイエンスツアー(理数科 2年)

東京大学神岡宇宙素粒子研究施設や東北大学ニュートリノ研究センターなど、国内屈指の研究施設を訪問し、 最先端の装置や施設を間近に見ることで、世界的な科学の研究について理解を深めます。

○上越サイエンススタディ(普通科・理数科 1年)

1年生全員を対象に、共通のテーマで各教科が連携して学習を行う上越サイエンススタディでは、 地域の自然や産業・科学技術史を深く学ぶため、共通のテーマで講義や実験・観察を行い、理解を深めます。

「発酵」では、麹を用いて味噌と甘酒を仕込む実験を行い、麹菌のつくったアミラーゼによるデンプンの糖化の様子を観察・測定します。 そして、郷土が生んだ発酵・醸造の世界的な研究者である坂口謹一郎博士の業績について学習し、また、大学の研究者から発酵学についての講演をしてもらいます。 上越の誇る文化である発酵を科学的に学ぶ、高田高校の科学学習の大きな柱の学習活動です。

上越サイエンススタディの第2回では「雪と氷」をテーマにします。 講演では、南極の氷に触りながら、南極について話を聞きます。 閉じ込められた空気の成分を分析することでこれまでの気候の移り変わりを知るとともに、今後の地球温暖化の対策や将来の地球に与える影響について考えます。 また、雪氷学の研究成果が冬の雪による災害に対する防災研究に生かされていることを学習します。 実験では、ドライアイスを用いて人工的にダイヤモンドダストを作り出します。 実験を通して、雪や氷ができるメカニズムを理解し、科学に対する興味、関心を深めます。

○研究成果の発表

近年は校外の大会等で、次のような成果をあげています。

| 成果 | |

|---|---|

| 生物同好会 | ・生物オリンピック予選 優秀賞(H26,H27)、同本戦 敢闘賞(H26) ・日本動物学会大会 優秀賞(H29)、同関東支部大会参加(H28) ・新潟県高等学校文化連盟自然科学専門部研究発表会ポスター発表の部 優秀賞(H29) ・柏崎高校課題研究英語発表会参加(H29) |

| 化学同好会 | ・SSH生徒研究発表会全国大会 ポスター発表賞(H25) ・新潟県化学インターハイ出場(H28,H29,H30,R元)、敢闘賞(H29,H30)、「最優秀チーム」に選ばれ新潟日報社賞受賞、総合種目第3位、筆記部門第1位、実験総合種目第3位、上級実験種目第2位、敢闘賞(R元) ・化学グランプリ 奨励賞(H27,R元) |

| ロボット同好会 | ・WRO JAPAN新潟予選会ミドル競技シニア部門 第1位(H30,R元)、同決勝大会ミドル競技シニア部門 第4位(H30) |

| 数学オリンピック同好会 | ・日本数学オリンピック予選Bランク(準合格)(R元) |

| 理数科 課題研究班 |

・日本気象学会ジュニアセッション参加(H29,R元) ・日本地質学会デジタル審査 奨励賞(H29) ・日本学生科学賞新潟県審査 奨励賞(H27,H28,H29,H30)、優秀賞(H30) ・SSH生徒研究発表会全国大会参加(H27,H28,H29,H30,R元)、ポスター発表賞(R元) ・東京理科大学主催坊っちゃん科学賞研究論文コンテスト 坊っちゃん科学賞(R元) |

○MC探究:協働力・論理的思考力を伸ばす学習(普通科・理数科 1・2年)

情報を客観的に分析し、論理的に思考する力を育成することを目標に、全生徒を対象にクリティカルシンキング演習を行います。 また、グループの中で建設的、創造的に議論を進めていくためのスキルを身に付けるために、グループディスカッション研修会を行っています。 このような活動を通じて、生徒たちは他者との関わりの中で自分の力を発揮するためにどうすれば良いのかを試行錯誤することになり、協働性を高めることになります。

○キャリア教育型ゼミ活動:探究型の問題発見、課題解決型学習、東京企業訪問(普通科 2年)

高田高校では探究型の学習の中で答えのない問いに挑戦します。 その集大成が2年次のゼミ活動と東京研修です。首都圏の大手企業の協力を得て、高田高校生が各企業で研修を行います。 その際に、各企業に対して「提案」をプレゼンします。 企業の事業や理念を調べ、社会的な背景を分析し、高校生らしい発想とその価値を裏付ける客観的なデータを駆使し、大人をあっと言わせる提案作りを目指します。

○海外サイエンス交流(2年生希望者)

2年生では、希望者がベトナムホーチミン国家大学附属高校を訪問し、ベトナムの優秀な生徒とサイエンスを用いた交流を行います。 現地で研究発表を行うことによって、さらなる研究発表の向上や意欲的に課題研究に取り組むようになります。 また、サイエンスの力を用いてどのように社会に貢献するかを現地生徒たちとディスカッションすることによって、グローバルな社会で活躍できる人材としての意識を高めます。 なお、日立アジア(ベトナム)様にご協力いただき、ベトナムでのインフラ事業について研修することで、 海外で活躍する日本企業の仕事を目の当たりにし、進路意識を高めて自分の将来を思い描きます。

○英語プレゼンテーション活動

今年度は4月に、友好関係にあるベトナムホーチミン国家大学附属高校の生徒が本校を訪問し、交流を行いました。 今後は、大学に通う留学生らとの交流会を行う予定です。

新潟県立高田高等学校

〒943-8515

新潟県上越市南城町3丁目5番5号

school*takada-h.nein.ed.jp

*を@に変えて下さい。

| TEL | |

| 代 表 | 025-526-2325 |

| 副校長・教頭 | 025-526-2323 |

| 1 学 年 | 025-526-2317 |

| 2 学 年 | 025-526-2318 |

| 3 学 年 | 025-526-2319 |

| 進路指導室 | 025-526-2412 |

| Fax | 025-523-0825 |